« … connaissant Dieu, ils ne l’ont ni glorifié ni remercié comme Dieu ; ils se sont au contraire égarés dans leurs vains raisonnements, et leur cœur inintelligent s’est enténébré. » Saint Paul, Romains I – 21

I – Des anges, des êtres et un démon qui se ballade.

I – Des anges, des êtres et un démon qui se ballade.

« Car, si l’immortalité existe, comment ferais-je pour me manifester dans la cohorte des anges ? »,

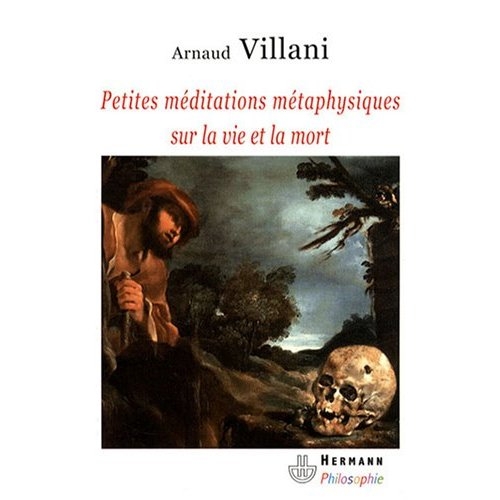

se demande Arnaud Villani, plus soucieux de son moi que des anges dont il pourrait faire partie. Dont il fait partie. Je peux vous le dire, moi qui fus son élève trois ans durant au lycée Masséna, en hypokhâgne et en khâgne, de 1988 à 1990, quel archange c'était. Comme l’année où j’arrivais à Masséna était celle de sa dernière année d’hypokhâgne, et que la suivante serait celle de sa première khâgne, et que de khâgne j’en ferais deux, je suis tout à fait en droit de dire que je suis l’élève qui l’a eu le plus, ou plutôt, à tout seigneur tout honneur, celui qu’il a eu le plus. Trois ans de Villani, c’est quelque chose. Ca commence par séduire, ça fait exulter, puis ça finit par irriter, c’est trop beau pour être vrai et donc ce n’est pas vrai, ça en jette puis ça se rejette, ça se renie, mais ça finit par revenir. Et ça tient toute la vie – même si entre temps, on a changé d’eschatologie et que l’on est passé de Gilles Deleuze à la Sainte Vierge. Disons le d’emblée : pour le reconverti au catholicisme romain que je suis devenu, ce petit livre puissant et accompagnateur me semble aujourd'hui ce que l’on peut faire de plus fort dans la magie philosophique. Et les misérables notes qui suivent se voudront un hommage, une critique, un règlement de compte, une apologie de celui qui fut pour moi le professeur le plus marquant de ma vie. Et un type fabuleux.

Mais voilà que cela commence mal. Villani, séraphin de prof et, de l’avis de toutes les étudiantes, chérubin d’homme, se révèle plutôt démon philosophique, et cela dès la première page de sa première méditation, puisqu’il trouve à redire de la vie éternelle. Ce n’est pas qu’il n’y croit pas, le bougre, c’est qu’il trouve un peu gros le fait que celle-ci soit promise à tout le monde, c’est-à-dire pas seulement à lui. Il aurait bien voulu être un ange, l’ami de la sagesse, mais à condition qu’il soit le seul, sans « cohorte », ou à la limite, qu’il soit le chef de la cohorte. Diable ! Mais c’est Lucifer qui veut ça : être l’ange unique, l’ange privilégié, l’ange qui dîne avec Dieu. Toute volonté solitaire de salut est une volonté satanique. Certes, tout salut est singulier, individuel : c’est une affaire entre Dieu et vous, mais vous n’êtes pas la seule affaire de Dieu. Dieu s’occupe de vous et de pas mal d’autres, et il n’est pas de bon ton ni de bon cœur de faire le jaloux. Clément Rosset, autre philosophe niçois, se plaignait aussi de cette propension de Dieu à sauver tout le monde et pas seulement sa pétulante personne :

« [Dieu] me promet la vie éternelle. Oui, mais cette vie éternelle, il la promet aussi à une infinité d’autres. En quoi alors mon sort s’en trouve-t-il modifié ? (…) Qu’y aurait-il de plus reluisant pour moi à être éternel parmi les éternels, plutôt que mortel parmi les mortels ? »,

se demande-t-il à la fin de La Force majeure.

Ils sont formidables, ces philosophes, à voir la Vérité et à faire les difficiles ! Rarement on n’illustra mieux la critique paulinienne de ceux qui ont aperçu le vrai et s’en sont détournés parce qu’elle contrariait leur vanité.

Et mon malheureux maître d’aller plus loin. Car si est affirmée sans ambages la responsabilité individuelle devant le monde et la nécessité morale de rendre comte de son voyage sur terre, avec calcul des pertes et profits, est refusée la possibilité d’un Jugement Dernier qui ne soit pas soi. La lâcheté, selon le philosophe, consiste à se dessaisir du tribunal ou à s'en référer à un extérieur.

« On ne peut s’en remettre à un autre ni même à un Autre pour ce compte qui décide de notre vie »,

et plus loin :

«… s’en remettre à Dieu pour cette tâche est démission. Il n’est pas là pour faire ce travail à notre place.»

Mais si, Il est là ! Il n'est même là que pour ça ! Ou si ce n’est pas Lui, ce sera une instance humaine, forcément extérieure qui jouera le même rôle que Lui - l'important est de s'en remettre à quelqu'un d'autre plutôt qu'à soi. Sans cela, c’est l’ipséité totale, l’auto-forteresse, à la fois autistique et narcissique, le reflet de soi infini et infernal – teintée, qui plus est, d’odieux protestantisme [un peu changé d'avis sur ce point, comme on sait, 29 octobre 2021] Car à force de ne vouloir que Dieu et soi, sans les autres, sans les médias, sans les témoins, sans tous ceux qui sont « en bas » et dont nous faisons d’ailleurs partie, c’est-à-dire sans ce qui nous rappelle notre condition, on finit par exclure Dieu et par se retrouver entre soi et soi[1], ce qui ne le fait vraiment pas. En vérité, croire qu’on est seul apte à se juger constitue une sévérité inouïe autant qu’une foutaise ontologique. Personne ne se juge plus sévèrement que moi, raisonne l’orgueilleux. Mais qui es-tu pour te juger aussi sévèrement ? pourrait rétorquer Dieu. Et si je veux te sauver, Moi ? Me feras-tu l’affront de refuser Ma miséricorde ? Te précipiteras-tu dans ton enfer pour éviter Mon paradis ? Ca t’ennuie tellement d’avoir à rendre des comptes devant autrui, que cela soit à un dieu ou à un homme ? Qu’est-ce que c’est que ce stoïcisme dégénéré qui croit qu’il suffit d’être dur avec soi pour se faire pardonner ou sanctionner ? Qu’est-ce que c’est que cet existentialisme à la mords-moi-le nœud pour qui le « soi » ne peut que se coller au « même » ? Non, le juge, il faut que cela soit toujours l’autre ou l’Autre. L’enfermement en soi ne vaut rien pour le moral ou la morale. A se punir soi-même, sous prétexte de justice, Javert est ennuyeux. Et le suicide n’est pas une punition mais une damnation. Et Dieu, c’est précisément celui qui fait notre travail à notre place, ou qui, du moins, aide à le faire. Et c’est là que les nietzschéens à la Deleuze et à la Villani n’y comprennent plus rien, tant ils sont persuadés que le Christ nous a rendu coupables de sa mort alors qu’Il n’a fait que nous délivrer de la nôtre. L’anticléricalisme est toujours mauvaise conseillère, défaite de la pensée, et négation de la grâce. S’il y a quelqu’un qui peut me libérer vraiment de ma culpabilité, c’est bien Jésus, et non pas ce crétin total de Zarathoustra ! Quant à Dionysos, je n’en parle même pas, car pour le coup, c’est lui qui nous conduit à Hitler – là-dessus, René Girard, ce phare qui allume les allumés et éblouit les lampes de poche, a tout dit (Dionysos, la meute, la foule en délire, le n'importe quoi en transe, la pampolaï...).

Mais si, Il est là ! Il n'est même là que pour ça ! Ou si ce n’est pas Lui, ce sera une instance humaine, forcément extérieure qui jouera le même rôle que Lui - l'important est de s'en remettre à quelqu'un d'autre plutôt qu'à soi. Sans cela, c’est l’ipséité totale, l’auto-forteresse, à la fois autistique et narcissique, le reflet de soi infini et infernal – teintée, qui plus est, d’odieux protestantisme [un peu changé d'avis sur ce point, comme on sait, 29 octobre 2021] Car à force de ne vouloir que Dieu et soi, sans les autres, sans les médias, sans les témoins, sans tous ceux qui sont « en bas » et dont nous faisons d’ailleurs partie, c’est-à-dire sans ce qui nous rappelle notre condition, on finit par exclure Dieu et par se retrouver entre soi et soi[1], ce qui ne le fait vraiment pas. En vérité, croire qu’on est seul apte à se juger constitue une sévérité inouïe autant qu’une foutaise ontologique. Personne ne se juge plus sévèrement que moi, raisonne l’orgueilleux. Mais qui es-tu pour te juger aussi sévèrement ? pourrait rétorquer Dieu. Et si je veux te sauver, Moi ? Me feras-tu l’affront de refuser Ma miséricorde ? Te précipiteras-tu dans ton enfer pour éviter Mon paradis ? Ca t’ennuie tellement d’avoir à rendre des comptes devant autrui, que cela soit à un dieu ou à un homme ? Qu’est-ce que c’est que ce stoïcisme dégénéré qui croit qu’il suffit d’être dur avec soi pour se faire pardonner ou sanctionner ? Qu’est-ce que c’est que cet existentialisme à la mords-moi-le nœud pour qui le « soi » ne peut que se coller au « même » ? Non, le juge, il faut que cela soit toujours l’autre ou l’Autre. L’enfermement en soi ne vaut rien pour le moral ou la morale. A se punir soi-même, sous prétexte de justice, Javert est ennuyeux. Et le suicide n’est pas une punition mais une damnation. Et Dieu, c’est précisément celui qui fait notre travail à notre place, ou qui, du moins, aide à le faire. Et c’est là que les nietzschéens à la Deleuze et à la Villani n’y comprennent plus rien, tant ils sont persuadés que le Christ nous a rendu coupables de sa mort alors qu’Il n’a fait que nous délivrer de la nôtre. L’anticléricalisme est toujours mauvaise conseillère, défaite de la pensée, et négation de la grâce. S’il y a quelqu’un qui peut me libérer vraiment de ma culpabilité, c’est bien Jésus, et non pas ce crétin total de Zarathoustra ! Quant à Dionysos, je n’en parle même pas, car pour le coup, c’est lui qui nous conduit à Hitler – là-dessus, René Girard, ce phare qui allume les allumés et éblouit les lampes de poche, a tout dit (Dionysos, la meute, la foule en délire, le n'importe quoi en transe, la pampolaï...).

Mais je m’égare. Je m’excuse. Je reviens. La vraie noblesse de Villani, c’est sa croyance en la philosophie – la philosophie plus forte que la religion, croyons-le un instant. Soutenons-le dans sa résistance à la peur de la mort. Sombre grandeur du philosophe qui débute ce jour des euthunai où l’on se sent assez fort pour se rendre raison et justice tout seul. Sombre jour qui à nos yeux ne conduit qu’aux limbes. Mais quoi ? Il y a sans doute une grandeur des limbes. Après tout, c’est là que Dante met philosophes, poètes et autres esprits vertueux non baptisés. Et le livre de Villani nous apparaîtra comme le livre typique des limbes – le livre de l’entre-deux, de l’intervalle, du va et vient ; le livre qui refuse de choisir vraiment, qui contourne le vrai choix, c’est-à-dire la vraie croix, la vraie miséricorde ; le livre qui s’arrange pour que vie et mort ne soient qu’un aller-retour bien pratique, mais qui ne va pas sans héroïsme. Robinson héraclitéen, en somme.

Reste le corps.

« Que peut le corps ? », m’avait demandé un jour Arnaud Villani en colle. Mais tout, bien sûr. Le réel, c’est dans et par le corps qu’ il se trouve, s’affirme, s’exprime, et sans mensonges aucun. Car le corps ne ment pas. Une érection ne ment pas. Une douleur physique, encore moins. Le corps qui contient, au deux sens du terme, la mort, dit notre vérité. Le corps, certes condamné un jour à sa propre mort, mais le corps qui résiste, si l'on peut dire, à la mort jusqu'à celle-ci. Croyez-moi, ne comptez jamais sur l’âme pour vous tenir en vie. S'il n'y avait que l'âme qui préside à notre être, disait Nietzsche, l'humanité aurait disparu depuis longtemps. On dirait que la seule chose qui intéresse l’âme, c’est nous pourrir la vie. Alors oui, c’est le corps qui porte la multitude en soi et « la tendresse de cette multitude », c'est le corps qui est le lieu, l'acte, l'âme de l'amour. Le corps peuplé, le corps peuplant, le corps qui va à la rencontre des êtres :

« Rencontres, rencontres, et chaque fois une petite lumière ! ».

« Rencontres, rencontres, et chaque fois une petite lumière ! ».

Le corps qui paradoxalement permet la vraie sortie de soi, accomplit le « hors de soi » en touchant l’autre. « La cohorte des êtres » plutôt que la cohorte des anges ? Allons, c’est bon pour une fois… Finalement, c’est dans le visage et la chair qu’il convainc le plus, mon maître.

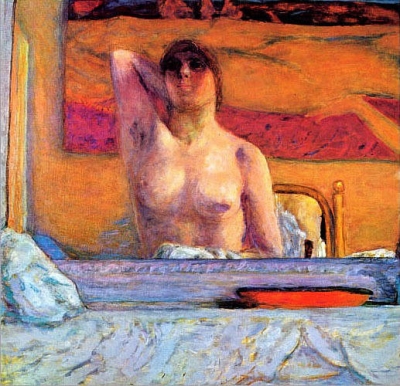

« Je me souviens cependant de mains serrées dans le noir, de sexes paroxystiques, de pleurs à deux, de consolations, de regards comme des étreintes avec des intérieurs de fleuristes dans chaque éclat, de journées ensoleillées où l’on dit légèrement ce que l’on pense sans y penser. Je me souviens de l’amoureuse, de l’enfant petit qui me fixe, d’une classe entière tournée vers mon visage parlant, on dirait que je leur parle à chacun, je me souviens de moi allant puiser dans le corps, je ne sais trop où, une joie respectueuse et aimante pour une phrase de Beethoven ou de Liszt, le blanc passant d’un nu de Bonnard. »

C’est mon maître Villani qui écrit ça. Vous comprenez, maintenant, pourquoi on l’a tant aimé ?

II - Le complexe d'Antée

II - Le complexe d'Antée

On ne le sait que trop, nul n'est irremplaçable en ce monde. Pourtant, même si je passerai comme le reste, comme Racine, comme le café, je dois tracer. Et cela même si je ne suis ni Racine, ni Mozart, ni Cézanne, ni Gandhi, et d’ailleurs ni Deleuze, ni Rosset, ni Villani (Arnaud ou Cédric, oncle ou neveu, philosophe ou matheux - putain de famille de génies, il faut le dire !), je dois tracer. En moi, une fenêtre claire et ouverte sur le monde (Leibniz). En moi, un chemin qui manque à l’humanité (Martin Buber). Pas d’œuvre ? Pas d’enfant ? Au moins une présence, une fraternité, un désir. Même un désir non abouti est encore un désir, donc une justification de mon existence. Et si je ne suis que justification et culpabilité, ou culpabilité et impuissance, ou impuissance et branlette.... Si je ne suis que blocages et ratages, eh bien je serais alors une croix et mon devoir sera d'en être digne. Au moins aurais-je porté « cette pure souffrance d’avoir un corps et d’être un esprit ». Au moins aurais-je vécu l’attente et le déchirement comme Godot et Job. Au moins aurais-je connu « la crucifixion de vivre en conscience » et qui fait la vraie humanité. Peut-être ma fêlure aura-t-elle laissé passé quelque lumière minuscule ? Peut-être mon destin était simplement d’être une lueur, un clin d’œil, un brin d’être ? Et si le Christ existe, Il m’aura soutenu malgré moi, Il aura empli ma souffrance de Sa présence, mon vide de Son plein, mon rien de Son tout, ma haine de Son amour. Nul n’est irremplaçable via la vie qui continue et dévore ses enfants mais nul n’est remplaçable via le Christ et les anges – ces anges que décidément, vous n'aimez décidément pas du tout puisque les voilà en « fricassée », les pauvres…

Quant à votre perception du Christ, elle ne s’arrange pas. Tout à l’heure, vous récriminiez contre la vie éternelle pour tous, vous voilà maintenant à fulminer contre l’idée (ou le fait) qu’il n’y ait eu « qu’un seul homme, une seule fois dans l’histoire » qui ait pu changer la donne et proposer à chacun son chemin. Que Dieu nous aide à tenir notre place à notre place semble vous donner des boutons !

« Ni lui ni personne ne peut revendiquer ce privilège d’avoir à tracer de pieds entravés le chemin qui nous a choisis »,

écrivez-vous avec une rage contenue. Et d’ajouter que ce n’est pas « un » Christ qui existe, mais des milliards ! Au lieu de dire, selon la parole orthodoxe, que le Christ est en chacun de nous, vous dites que c’est chacun de nous qui sommes Lui ! L’Incarnation, oui, mais à condition qu’elle soit plurielle ! Sans privilège ! Sans Unique ! Sans Fils de l’Homme ! Ou tous uniques, tous fils de l’homme ! Tous christ, sauf Lui ! Le voilà en plein, l’ennemi absolu du philosophe, c'est la majuscule divine. C'est le Logos de Jean plutôt que de Platon. Et pourtant Platon... Pauvre philosophe ! D’un côté, il doit se battre contre le sophiste qui confond le monde avec le langage, d’un autre, il doit refuser ce dieu qui fait de lui un sophiste. Alors, il lui faut mettre le paquet sur l’être et le néant. L’homme sans Dieu ni maître est son Dieu et son maître. L’homme est le seul qui fasse l’homme.

« Je ne laisse personne faire l’homme à ma place »,

« Je ne laisse personne faire l’homme à ma place »,

écrit Villani. Beau programme de masturbation ontologique. On dirait du mauvais Sartre (pléonasme)[2]. Le pire est que cet idéal de liberté et de responsabilité totales (qui fait qu’à quarante ans on a, paraît-il, la gueule qu’on mérite) est, si l'on si tient bien, mille fois plus culpabilisant, plus répressif et plus névrotique que le plus sévère des augustinismes. L'horreur totale de la liberté absolue qui dit que si un enfant se fait violer, la faute en est autant à son violeur qu'à lui !

« Toutes les théories de la liberté, de Gide à Sartre, ne sont que des immoralismes conçus par des célibataires irresponsables »,

écrit, comme par hasard, Michel Houellebecq dans son dernier roman, La carte et le territoire, page 179. On ne peut réfuter mieux la malédiction de la liberté absolue. Vivre libre ou mourir ? Vivre libre et mourir, oui ! Vivre libre, donc, crever.... Non, je vais trop loin, là.

Comprenez que ce n’est pas l’athéisme qui me pose problème à moi le « croyant ». Ni le matérialisme. Ni même l’égotisme. Vive Lucrèce, Diderot et Stendhal ! Non, ce qui a tendance à me stresser, c’est la spiritualité posée comme un égotisme. L'existence conçue comme un credo du soi par soi. L'existence qui cuisine l’essence, et cette liberté de merde dont on voudrait nous faire croire qu’elle est notre essence – alors qu’il suffit d'avoir vécu cinq minutes pour se rendre compte qu'il n’y a jamais eu dans la vie que des forces et des faiblesses et des effets des unes sur les autres. Autant mon maître est à sa place, c’est-à-dire à son sommet, quand il parle de la chair et de la terre, et avec des accents barrésiens inattendus comme l’a bien vu Robert Redeker dans son propre article[3], autant il peine à s’envoler – à l’instar du personnage de Faye Dunaway dans Arizona dream qui cherche à construire une machine volante qui s’effondre dès qu’elle décolle. Villani, c’est le géant Antée qui n’éprouve et ne prouve sa puissance qu’en restant en contact avec la terre, le chêne, la pierre... et à qui le ciel ne vaut rien.

III - Déchirures et attachements

III - Déchirures et attachements

Etonnement philosophique, donc, devant « l’homme si déchiré ». Tergiversations autour de la croix et des épines. Rejet absolu de la philosophie paulinienne accusée, comme c'est pratique, de tous les maux. Le philosophe peut mettre en branle le décrucifiement de l’être tant qu’il veut, et qui va de pair avec sa « désurrection », l’homme qui avance en âge sent bien qu’aucun instant réel ne saurait contenir la mort. Advient la conscience, forcément religieuse, que la mort est surnaturelle. Si la mort était naturelle, il n’y aurait ni église, ni livres, ni lit d’amour – il n’y aurait que des animaux. Si la mort nous était naturelle, nous serions dénués de conscience.

« Qu’est-ce qui nous efface des yeux la confiance animale qui va sans crainte dans l’ouvert ? »

L’oubli de notre naissance ? La mémoire de nos attachements ? La méfiance que nous avons de la vie depuis la plus tendre enfance ? Ce qui se joue, même pour le plus abstrait des idéalistes ou pour le plus militaire des imbéciles, c’est

« l’épaisseur d’un monde dont rien ne peut être extrait sans qu’il saigne et que tu tires à la va comme je te pousse. »

On aurait presqu’envie de dire : « enfin »… « Enfin, du sang. » Enfin, la vie saignante « admise » par la plume du philosophe. Enfin, la prise en compte des forceps, du chevalet, des fers rouges ! Et le mariage compris comme champ de bataille, pas toujours symbolique. Et le couple conçu comme polémos – mais à condition qu’il ne divorce pas. Gare à la famille décomposée des Atrides. Gare à l’abominable famille recomposée qu’un Charles Perrault a fixé pour l’éternité dans Cendrillon et dans laquelle les enfants du premier lit, à qui on a limité ou retiré leurs anciens privilèges, deviennent des intrus chaque année un peu plus [Et en attendant le bannissement de 2017, enfoirey !].

Mais l’amour et les pleurs pour « cette femme, ces enfants, cette maison » (c’est lui qui souligne) et qui en effet ne sont pas des symboles mais des réalités et réjouissantes, pour une fois. Au fond, il n’y a que les marxistes et les fascistes qui pleurent « les totalités ». Alors oui, le philosophe a héroïsé la vie, et nous donne, comme toujours, comme depuis que nous suivions ses cours, envie de la prendre comme on prend une femme ou comme on fait un enfant, ou comme on arpente sa terre, ou comme on parle sa langue, ou même comme on conçoit une idée.

« Je vous aime, femme, enfants, régions, idées, vous êtes en première ligne, il serait beau de mourir pour vous. En un sens, éviter de mourir, ou en retarder l’échéance, n’est-ce pas vous sauver ? »

NE PAS MOURIR POUR SAUVER. S'il y avait une phrase de Villani à garder, ce serait celle-ci. Pas christique, l'héraclitéen, on disait ?

IV – V – VI Incompatibilités et bûchers

IV – V – VI Incompatibilités et bûchers

« Je préfère mourir en Grec qu’en chrétien. »

La voilà notre incompatibilité totale.

Cher Arnaud, pardonnez-moi, mais ça ne veut plus rien dire aujourd’hui mourir en grec, ou en romain, ou en ancien égyptien, ou en druide celtique, ou en inca. Ca fait un peu paganisme attardé. Théologie rien moins qu’onirique. Folklore un rien barbare (René Girard, encore). Il n’empêche : cette quatrième méditation est ce que l’on fait de plus clair et de plus osé dans l’antichristianisme de fond – à côté duquel celui de Michel Onfray apparaît comme le fait d'un puceau boutonneux.

« Et quelle erreur d’étudiant chez Paul, le demi-savant, que d’avoir remplacé l’immortalité du tout (à laquelle pensait peut-être le Christ) par celle de l’âme individuelle ! »

C’est ce genre de propos qui fait comprendre qu’à une certaine époque l' Inquisition fut une force sociale souhaitable et régénératrice. Le génie du christianisme, et la fulgurance de Paul, le plus grand penseur de son temps, est justement de nous avoir débarrassé de ce tout immortel qui ne nous servait à rien, sauf peut-être à sacrifier les individus – et de l’avoir remplacé par l’âme individuelle. Le christianisme comme invention de l’individu, du prochain, de l’être singulier. Le christianisme comme ce qui rend criminel l’esclavage (la lettre à Philémon bien sûr) et scandaleuse la violence. Le christianisme comme ce qui décommunautarise le monde et l’universalise. Ithaque, Troie, l’Olympe, c’est fini tout ça. Quoiqu’au vu de la marche du monde, il est fort possible qu’on y revienne – au tribal, au pharmacon, au bouc émissaire. En ce sens, le christianisme aura perdu la partie et la plèbe dionysiaque aura gagné. Tuer le Dieu vivant est en effet la grande affaire des zombies pagano-totémiques – et hélas, un peu la vôtre, cher Arnaud. Qu’allez-vous vous fourvoyer en allant dire qu’ « il faut aller plus loin que Kierkegaard » ( !!!!!!!!!!!!) et pour ce faire, affirmer que « si Christ est incognito, c’est qu’il est l’homme et non plus Dieu », en le soulignant en plus !! Chesterton avait bien vu ce travers des hérétiques qui croient toujours qu’ils vont au-delà de la vérité alors qu’ils restent toujours en deçà, qui sont persuadés qu’ils vont exploser le dogme alors que c’est eux qui implosent devant lui. C'est pourquoi non seulement l’hérésie est une « erreur », mais pire que ça, elle est une régression. Dans l’affaire qui nous occupe, c’est bien entendu Kierkegaard le chrétien qui dépasse Villani le Grec, car en effet, le Christ est à la fois homme et Dieu – et non plus simplement homme ou simplement Dieu. C’est cela le sens de la révélation chrétienne, qui est aussi une révolution onto-théologique, et qui constitue l’indépassable de la pensée humaine, forcément scandaleuse pour les Juifs et folle pour les Grecs. Désolé, professeur, l’éternité de Dieu n’est pas du tout celle du triangle.

Et je me demande comment vous avez pu penser une chose pareille, vous qui savez si bien écouter les murmures de l'arbre :

« Qu’il nous dise combien pèse un oiseau, la vibration de sa ramure quand se lève la tempête, sa posture en plein vent comme un haut-parleur de Dodone, la trace des gouttes sur la pente de ses feuilles. Qu’il nous dise la nuit comme un poing ouvert, la différence du tact de lumière entre lune et soleil, comme la terre s’ouvre à ses vivants récepteurs, comment ils transforment sa lourdeur noire en tour de guet verte et aérée. »

Ainsi, tout serait vivant pour un présocratique sauf le Dieu vivant ?

VII – Echange et potlatch

VII – Echange et potlatch

« Prendre encore une fois la mesure du Logos (…) Qu’on le veuille ou non, le Logos, loin d’être un truc de la sagesse qui servirait en privé, vaut pour tous, car il opère la grande confraternité souterraine des êtres. Or, cette confraternité où chaque chose a sa place et sa dignité rend raison et justice de l’ordre inapparent du monde. »

Mais on le veut, cela ! On le veut tous. Philosophes et religieux, laïcs et clercs, modernes et classiques se retrouvent tous autour du Logos. La seule différence entre les uns et les autres, c’est que les seconds voient dans ce Logos l’incarnation du Dieu vivant alors que les premiers en restent à une vague entité idéelle plus ou moins abstraite – ce qui, dans notre monde postmoderne, sophistique et relativiste, où l’on ne peut plus rien « échanger » de véritable, risque de paraître bien léger. « L’échange » est en effet la définition moderne du Logos, mais même « l’échange » ne vaut plus grand-chose dans un im-monde régi par le pur désir, suicidaire, du soi pour soi, ou celui, meurtrier du communautarisme qui rime alors avec terrorisme, et comme le montre le beau film de Xavier Beauvois, Des Dieux et des hommes.

Au « vivre la mort » héraclitéen a succédé le « vive la mort » des fascistes et des intégristes. Là où les Anciens voyaient dans la mort un passage, un intervalle, un retour, un rééquilibrage, une transmutation, les postmodernes ne voient plus rien – au contraire, la mort est exclue du champ de la vie, ce qui est une façon de tuer la vie. On ne se prépare plus à la mort, et donc, on vit de plus en plus mal. Des adolescents n’ont plus peur de tirer sur un policier ou de brûler vive une des leurs parce qu’elle est une salope qui a osé flirter avec un garçon de son âge. Des enfants jouent au jeu du foulard dans la cour de récréation. Des patrons poussent au suicide leurs employés. Des malades exigent que leurs médecins doivent les euthanasier à la télévision, entre deux Star Academy. Des allumés plaident pour le clonage intégral. Extension du domaine de la mort. Extinction du domaine de l’apprentissage à la mort. Régression des consciences. Le Parménide de Platon allait chercher une Idée jusque dans « la boue, la crasse et le poil », ce sont la boue, la crasse et le poil qui président aujourd’hui à toutes nos « idées ».

Et Villani de repenser le potlatch – soit cet échange symbolique par lequel la valeur vient de la qualité de l’échange et non de la quantité qui est échangée. Le potlatch comme hominisation sublime, humanité accomplie où chacun serait à sa place, où tout serait en ordre et en rapport d’égalité, en meson (cercle, table ronde, graal), sans Arché ni bling bling, sans « illusion d’éminence ». Le potlatch comme monde complet où vie et mort ne s’opposeraient plus et apparaîtraient comme « deux en un » (HENDIADYN), dialoguant à mi-voix dans la paix et l’élémentaire – terre, eau, air.

Mais un tel monde, où l’on veut la violence seulement symbolique, seulement polémique, même à l’époque d’Héraclite, même à l’époque du roi Arthur, fut-il jamais possible ? C’est là qu’on se met à reconsidérer la vulgarité de la pensée réaliste de René Girard. La violence tribale, les sacrifices humains, la société esclavagiste, les jeux du cirque, les exterminations, l’ultra-violence bien réelle, l’absence totale de l’égalité des êtres et de la valeur de la vie, c’était aussi « ça », le monde antique. C'était le monde du « ça » – une page de l’Iliade ou un vers de Sophocle le prouvent immédiatement.

VIII – IX Sigillée et sursensibilité

VIII – IX Sigillée et sursensibilité

Le vrai salut, c’est le jardin. L’arbre. Le pin troué à mort par le pivert mais qui reste debout comme le père. La main du père. L’empreinte. Tout ce que Villani appelle « la sigillée de la descendance ». Puis les yeux du père dans ceux du fils. Le père qui est dans le fils et que l’on a l’impression de promener en landau. La vie-mort qui va et vient. La trinité que le philosophe vit dans sa chair à son tour (et dont le saint Esprit serait Hegel !)

« Qui regarde un homme dans les yeux, voit toute la nuit du monde venir à sa rencontre »,

écrivait le phénoménologue un jour de grâce. A condition de seconder le monde dans son combat contre le monde. C’est si difficile de ne pas dépasser la vérité. Après, cent mots, tout est foutu. Quant à la beauté, il faut qu’elle soit autre chose que belle pour l’être. Un beau uniquement beau devient rapidement laid – voyez la « beauté aryenne ». N’ayons jamais peur de l’impureté, c’est-à-dire du mélange, du souk, du bazar, du pantopolion poikilon qu’est fondamentalement la vie.

Alors, va pour l’entrecroisement entre croyance et incrédulité, entre lumière des siècles et siècle des lumières. A ce niveau de méditation, l’auteur de ces lignes oublie ses dogmes et accepte de suivre un instant son Goldmund de professeur dans les limbes de sa joie. D’autant que celui-ci donne la preuve que lorsqu’on est persuadé que Dieu est tellement en soi qu’il en devient soi, Dieu finit par disparaître.

« Dieu s’est si bien installé dans la partie la plus nue et la plus désertique de moi-même, « in loco horroris et vastae solitudinis » (comme le disait un voyageur médiéval des monts de l’Aubrac) que Dieu n’existe plus. »

Le Grec n’a que foutre de Dieu puisqu’il est Dieu lui-même. Alors que pour le chrétien que je suis (ou que je me crois être), si Dieu est en moi, du moins je l’espère, il n’est pas moi. Ce qu’il faut comprendre, c’est que si Dieu est en saint François, saint François n’est pas Dieu. Si Dieu est dans Mozart, une fleur, une femme, un enfant, Dieu n’est pas Mozart, ni cette fleur, ni cette femme, ni cet enfant. Dieu est dans tout mais le tout ne se confond pas avec Dieu. Et moi, je préfère mon monothéisme à votre monisme, esprit fort ! Je préfère mon Dieu, mon individualité et ma distinction à votre anonyme déité et votre biffage généralisé. Et je ne vois pas pourquoi la « sursensibilité » n’irait pas de pair avec la « suressentialité ». Saint François était aussi sursensible que Maître Eckhart, non ?

X – Horreur sociale (Illustration : Katyn)

X – Horreur sociale (Illustration : Katyn)

Et le social dans tout ça ? Eh bien, comme toujours en philosophie, le social n’est pas à la fête. Il est vrai que le social, doxa par excellence et par éminence, a toujours voulu faire la peau des philosophes et compte plusieurs exécutions à sa gloire. Le social, lèpre de toutes les époques, qui ignore la mort et qui par conséquent la répand partout. Le social non pas tant comme sécurité médicale que comme idéologie hémophile. Le social qui crée la plainte et la haine. Le social qui oblige à la transparence et interdit la nudité. Le social qui marxise toute pensée et bourdivinise chaque situation. De la trahison philosophique et du triomphe antiphilosophique de Marx qui a réussi à faire croire à tout le monde que si la religion était l’opium du peuple, la philosophie pouvait être l’alcool de l’élite, Villani parle à peine, sans doute par dégoût, mais ce faisant, a le courage de rappeler « le souhait de la mort de l’autre » qui a toujours été présent dans le marxisme, et notamment dans « la terrible note, souvent biffée » de L’idéologie allemande – la note génocidaire. Le marxisme comme machine à haïr et à liquider. Le marxisme comme négation militante du symbolique et de l’échange, de la terre et de la personne. Le marxisme comme nouvelle crucifixion de l’humanité – et dont on nous redit encore, après cent millions de morts, qu’il a voulu la sauver ! Depuis l’avènement de ce dernier dans les sciences humaines, le social est en effet ce dont on ne peut dévier sous peine d’être banni. Le social est ce « fourre-tout, de procédés subtils pour faire de nous des haut-parleurs de la pensée unique », ce « concept vide » qui nie les singularités et les communautés, qui ne perçoit l’individu qu’en fonction de sa supposée classe (comme le nazisme ne percevait l’individu qu’en fonction de sa supposée race), et qui finalement se révèle « le plus formidable multiplicateur de haine qu’aient connu les civilisations ».

« Le social, n’ayant plus ce dénominateur commun, ce plus petit commun diviseur de la mort dont nous partageons l’infini symbolique, le déplace entre classes et fait de la mort de l’autre (l’ennemi de classe) un ciment ! »

On comprend alors pourquoi Villani se sent si grec. Si attaché aux chemins de la vie qui ne sont jamais sociaux mais terriens, filiaux – j’allais écrire : « philiaux ». Si soucieux de tact qui est la seule façon de palper les chairs et de comprendre les âmes, sinon le contraire. Si convaincu de l’éternité qui, même sans religion officielle, sans dogme, sans ces pompes romaines dont je me persuade d’avoir besoin, peut garder en vie, puis en lien, les êtres.

On comprend alors pourquoi Villani se sent si grec. Si attaché aux chemins de la vie qui ne sont jamais sociaux mais terriens, filiaux – j’allais écrire : « philiaux ». Si soucieux de tact qui est la seule façon de palper les chairs et de comprendre les âmes, sinon le contraire. Si convaincu de l’éternité qui, même sans religion officielle, sans dogme, sans ces pompes romaines dont je me persuade d’avoir besoin, peut garder en vie, puis en lien, les êtres.

« La terrasse de toujours, la véranda aux treilles de coloquintes, aux pots de zinc et mille plantes aromatiques, où l’on déplace la chaise noire de l’aïeul, le faire profiter de l’après-midi, le faire sortir de l’unique pièce où brûle l’éternel feu de l’éternelle soupe. »

Il faut les lire à haute voix, certaines de ses pages qui sont comme des prières à l’Etre et des encouragement à être. Alors oui, à celui qui croit en Dieu ou en l’Être est donné la douce raison, la belle espérance, que « le sens de la mort, c’est qu’elle ne tue pas complètement. »

XI – XII -Métamorphoses et plis

XI – XII -Métamorphoses et plis

Freud pensait que le secret de l’être était la forme cachée, honteuse, refoulée, souvent animale qui ressurgit en nous malgré nous : le cerf chez Actéon, l’araignée chez Arachné, le cafard chez Grégoire Samsa. Avec la psychanalyse, il a assuré son succès et mis en place le plus grand dispositif social du siècle dernier. La vérité, Kafka et les poètes grecs en attestent, est que le secret de notre être ne réside pas dans la forme latente, ni d’ailleurs dans la forme patente, ni dans aucune forme apparente, mais dans la métamorphose. Le sens de la vie et de la mort, de la vie dans la mort et de la mort dans la vie, c’est la métamorphose. C’est ce qui permet d’assurer son immortalité à travers d’autres formes que ses formes originelles – tels Philémon et Baucis qui se sont tant aimés dans la vie humaine et qui sont métamorphosés par les dieux reconnaissants en une commune arborescence, chêne et lierre. C’est aussi ce qui permet de grandir : bébé, garçon, adolescent, homme, père. Fillette – femme. En ce sens, la métamorphose est une sorte de pitié éternelle qui se reterritorialise de formes en formes et permet aussi de prendre la forme de chacun, de se mettre à la place d’autrui, afin de le comprendre et de l’aimer (et parfois, pour les pervers, de le manipuler). Hélas ! La société, qui ne rêve que de perfection, n’a que faire de la pitié – voyez autour de vous comme ce sentiment qui ennoblissait l’humanité est soupçonnée de mille faiblesses et de mille culpabilités « dangereuses » ou « pleurnichardes ». La pitié contre le progrès ! Ainsi pensent les progressistes.

Ainsi procèdent-ils. Laïciser tout en vrac. Tuer toute transcendance. Liquider toute éternité.

« Que plus rien n’ait un nom infini, que nul ne plonge dans l’immémorial. Que tout soit clair comme un peu profond ruisseau. Il ne faut pas que les êtres se parlent à se toucher dans le noir. (…) Cessons avec Alcyoné que Nietzsche comparait au ciel de Nice. Cessons avec le Christ qui regorge de métamorphoses. »

La métamorphose comme « abrégé du mouvement », « mouvement de mouvement », atomisme, saisons, cycles, sexes, naissances et morts, réincarnations peut-être. La mort n’est qu’un simple changement de rapport au temps. La vie n’est qu’un simple changement d’espace. Je pourrais être homme, lion, tique, éléphant de mer, paon, panda, et même le brin d’herbe de Deleuze.

Ou un pli. Le dernier. Celui qui resserre en un tous mes souvenirs, toutes mes formes, toutes mes vies – comme dans une oeuvre d'Hantaï. Une sorte d’Aleph à l’échelle individuelle (puisqu’il paraît qu’on revoit toute sa vie dans les moindres détails quand on meurt). D’ailleurs, « si la mort ne fait pas de détails, [comme on dit], c’est que le détail donne vie. » Et c’est par le détail que nous pouvons avoir envie de rendre grâce à la vie.

Ou un pli. Le dernier. Celui qui resserre en un tous mes souvenirs, toutes mes formes, toutes mes vies – comme dans une oeuvre d'Hantaï. Une sorte d’Aleph à l’échelle individuelle (puisqu’il paraît qu’on revoit toute sa vie dans les moindres détails quand on meurt). D’ailleurs, « si la mort ne fait pas de détails, [comme on dit], c’est que le détail donne vie. » Et c’est par le détail que nous pouvons avoir envie de rendre grâce à la vie.

« le bonheur est la faculté de faire travailler les à-côtés, de défocaliser pour donner chance à la périphérie. »

Au centre le feu et la merde (l’enfer), à la périphérie l’air et la terre, le paradis. Quiconque ne sait pas se décentrer ne sera jamais heureux. Hélas ! Que Dieu nous pardonne ! On commence par vouloir se suicider puis on espère vivre le plus longtemps possible. On n’est jamais content. Là-dessus, Henry Miller et le saint Esprit sont d’accord : le seul péché qui ne nous sera pas remis, c’est celui de ne pas avoir assez aimé la vie. La seule bêtise qui pourrait nous retomber dessus, c’est de ne pas avoir compris que

« nous ne nous sommes pas seulement jetés dans l’infini, nous lui sommes intérieurs. »

La nature et les autres comptent sur nous pour qu’on s’aime et qu’on s’anime tous. Car c’est en nous aimant les uns les autres que l’Être vivra à travers nous et que nous vivrons à travers lui. Amour à mort. Infini au vivant (comme on dit « au carré » ou « au cube »). « Mouvement sans arrêts » qui va de bas en haut, du minéral inerte à la pensée la plus haute en passant par les corps les plus variés, et du point de vue suprême ou divin[4], tous aussi beaux les uns que les autres. D’un lieu l’autre. D’un sexe l’autre. D’une fonction l’autre. D’un sens l’autre. D’un mouvement l’autre. « De – à », l’ « E = mc2 » de Villani. Son credo, son manifeste, son testament.

« De l’un à l’autre, voilà l’appel, voilà ce qui clignote. La mort même m’a donné son meilleur, de combien de pensées aurais-je manqué sans elle ! Et de ces méditations mêmes. »

Ainsi parlait Arnaud Villani, le meilleur professeur du monde.

[Cet article a d'abord été publié dans Les carnets de la philosophie, numéro d'été 2010.]

[1] Dieu commence en effet à « exister » à partir de deux, entre le toi et moi, sinon à partir de trois, toi, moi, et lui qui arrive, afin d’éviter la symétrie, la parité qui risque toujours d’être une unité redoublée. C’est le tiers (ou le cinquième) qui fait tout (là-dessus, voir L’étranger et le simulacre, de Jean-François Mattéi).

[2] Arnaud Villani se voulait présocratique, j’en fais un stoïcien. Il s’imaginait nietzschéen, je lui arrache son existentialisme. De sa philosophie, je tire toutes les philosophies qu’il détestait ! Je la tiens, ma vengeance !

[3] Et qu’on pourra retrouver ici : http://robertredeker.fr/critvillani.html

[4] Et qui, si c’était le cas, n’irait pas sans rappeler ce que dit voir Dante, à la toute fin de La divine comédie, Dieu s’aimant Lui-même :

« O luce etterna che sola in te sidi,

sola t’intendi, e da te intelleta

e intendente te ami e arridi ! »

« O lumière éternelle qui seule en toi résides,

seule te penses, et par toi entendu

et t’entendant, ris à toi-même, et t’aimes ! »

En octobre 2021 suivra le Chant magique.